弦楽器

箏(こと)

箏は元々中国(当時は唐)の楽器で、日本には奈良時代(710〜794年)に伝わりました。初めは雅楽で演奏され、貴族の楽器とされていましたが、室町時代になると一般層でも演奏されるようになったとされています。

一般的にはボディには桐が使用され、その上に貼られた13本の弦を親指、人差し指、中指に「爪」を着けて弦を弾いて演奏する楽器です。

また、弦の下には柱(じ)という支柱が使われており、この柱を左右にスライドすることによって調弦をすることができます。

奏法は、弦を弾いた後に弦を引っ張ることで音色に変化をつける引き色、隣り合う2つの弦をほぼ同時に鳴らすかき爪、弦を弾いた直後に弦を押すことで音程に変化をつける押し手...など。また、箏で演奏する曲のことを「箏曲」といいます。

ちなみに、「箏」の表記には「琴」という文字が使われている場合があります。

では、なぜ二つの表記があるのでしょうか。

「琴」と「箏」は元々は別の楽器でしたが、奈良時代の日本では弦楽器をまとめて「こと」と呼ぶ文化がありました。そこで「琴(きん)のこと」や「箏(そう)のこと」と呼ぶようになったのですが、やがて箏という文字が常用漢字ではなくなったことにより、箏にも琴という字が使われるようになったとされているのです。

本来の「琴」という楽器は、現在奏者が少ないことから「琴」というと「箏」を指していることが多いでしょう。

三味線(しゃみせん)

三味線は、室町時代(1336〜1573年)に中国から琉球王国に伝わり「三線」として広まりました。その後、琉球王国から日本に伝わり、日本に合わせて変化を遂げていった楽器です。

木でできた胴に動物の皮が貼られ、太鼓のように音が反響する構造を持つ胴、そして棹と呼ばれる3本の弦が張られています。三味線は弦楽器ですが、ギターのようにフレットがありません。代わりに棹のサイドに譜尺と呼ばれる目印があり、それを目安に左手で弦を押さえて音高を作り、右手に持った撥(ばち)でその弦を弾くことで演奏をします。

三味線には細棹(ほそざお)、中棹(ちゅうざお)、太棹(ふとざお)があり、それぞれの違いは、棹の太さや胴の大きさ、またそれによる音の違いです。

また、細棹は長唄や小唄、中棹は地唄や民謡、太棹は津軽三味線や浪曲など、演奏する曲のジャンルも分かれています。

弦に対して撥を上から当て音を鳴らすのが基本的な弾き方です。その他にも、下から弦を掬い上げるようにして撥を弦に当てる「スクイ」や、左手で弦を弾いて音を出す「はじき」などの奏法があります。

三味線は落語などの寄席囃子や、歌舞伎、阿波踊りなどでの演奏に使用されており、今回紹介する楽器の中でも、特に耳にする機会が多いかもしれません。

琵琶(びわ)

琵琶は、奈良時代(710〜794年)に中国から伝わってきた楽器です。元々はペルシャのバルバドという楽器とされており、この楽器の派生にはリュートやギターなどがあります。

雅楽でリズムを担う楽器として使用されていたほか、宗教音楽として「盲僧琵琶(もうそうびわ)」という盲目の僧侶がお経を唱える際に演奏していました。

日本では古くから伝わる怪談話『耳なし芳一』に出てくる楽器としても知られており、この物語の主人公である琵琶法師、芳一も盲僧琵琶の奏者です。

卵形の胴に4本の弦が貼られており、ギターでいうフレットのような役割をする柱(じゅう)がついています。弦を指で押さえながら音高を作り、右手で撥や指を使用して演奏します。

右手の撥を下げて弦を鳴らすのが、基本的な演奏方法です。

その他、下から弦を弾く「返し撥」、弦をビブラートさせる「揺らし」などの奏法があります。また、弦を上に押し上げて(ギターのチョーキングのような)音程のバリエーションをつける「押し」という奏法もあります。

琵琶には大きく分けて雅楽琵琶、盲僧琵琶、平家琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶の5種類があります。

例えば、雅楽琵琶は雅楽で使用される比較的大きめの琵琶、平家琵琶は「平家物語」を語る時の演奏に使われる雅楽琵琶よりもやや小さい琵琶...など、本体の大きさやバチの大きさなどの楽器自体の違いであったり、演奏する内容や発達していった背景の違いから種類が別れています。

胡弓(こきゅう)

胡弓の歴史はこれまでご紹介した楽器よりも比較的新しく、江戸時代初期頃に日本に伝わったとされています。

この楽器は文献があまり残されておらず、日本に伝わってきた背景には様々な諸説があるものの、明確なルーツは不明です。

地歌、箏曲、胡弓の音楽を総称して「三曲」と呼び、この三曲は江戸時代頃から親しまれている邦楽です。

この三曲において、胡弓は三味線、箏と共に演奏されることが多く、「三曲合奏」と呼ばれています。

明治時代以降になると、尺八の人気が高まり、この三曲合奏において胡弓の代わりに尺八を使う機会が増え、胡弓の登場回数は減っていったとされます。

楽器の構造や材質は三味線に非常に似ていますが、三味線よりも小ぶりです。

三味線は撥を使って演奏しますが、胡弓は弓で弦を擦って演奏します。三味線はギター、胡弓はバイオリン...のようなイメージでしょうか。

また、胡弓は全部で3本の弦があり、それぞれ1の糸、2の系、3の糸と呼びます。

弾く糸によって、弓の角度を変えるのではなく、胴自体を動かして演奏をします。

胡弓と似た楽器で二胡という楽器がありますが、これは中国の伝統的な楽器です。アジアの擦弦楽器という点では同じですが、胡弓は3〜4本の弦、二胡は2本の弦で演奏し、材質もやや違います。そのため、音色も違うのです。

打楽器

鼓(つづみ)

鼓は締め太鼓の一種です。

インドに源流があるとされており、その後中国にわたり独自の変化を遂げ、日本には飛鳥時代〜奈良時代頃に伝わりました。

鼓には主に小鼓と大鼓があります。

能で使われる音楽は笛と小鼓、大鼓、太鼓といった編成になっており、これらを「四拍子」といいます。

鼓はくびれた形状で、表皮と呼ばれる太鼓の表面に調べ緒と呼ばれる縄が通されており、この縄を引っ張って太鼓の張力を変えることで、音色に変化をつける仕組みです。

能楽や歌舞伎、長唄などで演奏されます。

叩く際の調べ緒の調整と、叩き方や叩く場所によって音の変化をつけることができ、低く柔らかい音は乙(おつ)の音、高い音は甲(かん)の音と分けることができます。

例えば小鼓の場合、太鼓をどの指で打つか、しめ縄をどのように調整するかによって生じる音色の違いから乙の音でも「ポ」「プ」、甲の音でも「タ」「チ」を使い分けています。

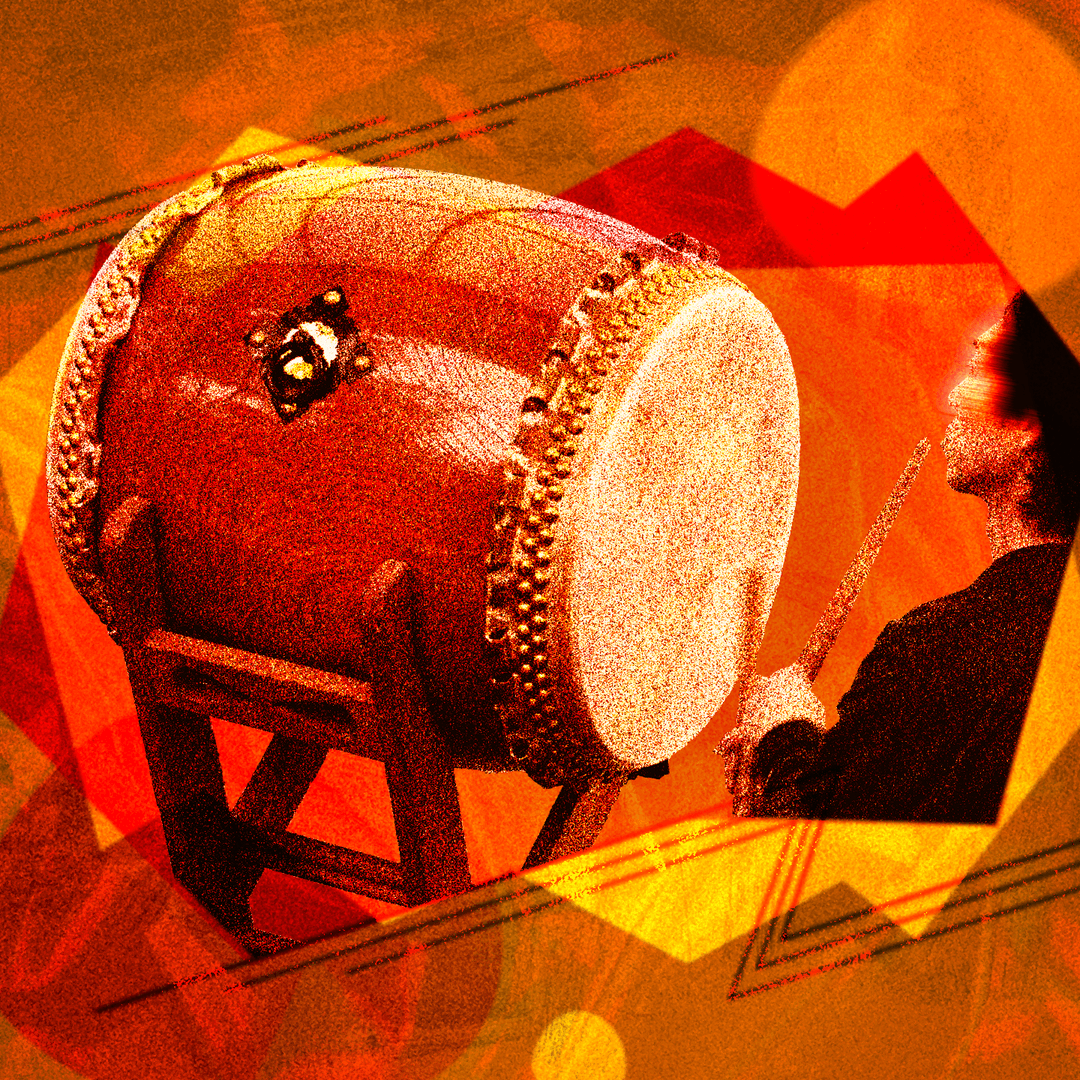

長胴太鼓

長胴太鼓は、和太鼓の中でも口径より胴が長い形状の太鼓です。寺院や神社、祭りなどで用いられることが多く、最もよく目にする和太鼓のひとつです。宮太鼓とも呼ばれます。

一本の木をくり抜いて胴を作り、その上に牛の皮を張り、鋲(びょう)で打ち付けて作られます。

大きな外観に引けを取らない力強い音で、遠くまで振動が伝わるため、夏場に盆踊りでもよく耳にする音です。

演奏には撥が用いられ、面を叩いて演奏します。また、時には鋲の部分を叩くこともあります。

盆踊りでよく耳にする「ドンドンドン、カラカッカ、ドドンドドン」というやつですね。

当り鉦(あたりがね)

主に祭囃子で使われる金属製の打楽器です。

金属の楽器は、雅楽音楽、もしくは仏教で使用する仏具として日本に伝わってきたと言われています。

当たり鉦が祭囃子の中で使用されるようになったのは、室町時代に形成されたという祭囃子の中でも特に歴史の古い京都の祇園囃子とされています。この祇園囃子は他の地域のお囃子に影響を与え、今では様々な祭囃子で当たり鉦を耳にできるでしょう。

祇園囃子を表現する言葉「コンチキチン」は、この当り鉦と太鼓が奏でるオノマトペで表現したものです。

当り鉦は金属でできたお皿のような形になっており、「しゅもく」と呼ばれる撥を用いて音を出します。

演奏方法は大きく分けて、紐を持って吊るしながら打つ、もしくは直接握って打つの2種類です。

握って演奏する場合は、時にはミュートのようにして打ったり、音を響かせたりなど、手で触れる面で余韻を調整して演奏されます。

別名では「チャンチキ」や「コンチキ」とも呼ばれたり、お囃子は主に太鼓が1人、小太鼓が2人、笛が1人で構成されるため、それらを4つを助けるという意味で「四助」とも呼ばれ、お囃子には欠かせない要員です。

管楽器

篠笛

篠笛は竹で作られた横笛です。起源ははっきりしていませんが、中国の「龍笛」が日本に伝わり形を変えていったと考えられており、平安時代にはすでに日本で使用されていた記録があります。

長唄や歌舞伎など、幅広い場面で使われてきました。特に祭囃子では当り鉦や太鼓と共に使用され、日本人にとって馴染みのある音です。

種類は古典芸能で用いられる「古典調」と、民俗芸能で用いられる「唄用篠笛」があります。また、西洋音楽に基づいた曲を吹きやすいようさらに調整された「ドレミ調」もあり、J-POPを演奏する場合はこのドレミ調が選ばれる場合が多いです。

唄用とドレミ調の場合、大きさによって調子(キー)が異なります。例えば、一本調子はFキー、2本調子はF#キー...といった具合です。

一方古典調では、地域性が強いものなため、統一された大きさの規格がなく、調子も西洋音楽に基づいていません。そのため、地域のお祭りで演奏する...など新たに新調する場合は地域の先輩に確認をとって同じものを購入する必要があります。

穴は6穴のものと7穴のものがあり、基本的な吹き方は、笛をフルートのように横に構え、穴に空気を送ることで音が鳴る仕組みです。

また、奏法として「指打ち」というものがあります。これは指を瞬時に離して元に戻すことで音を区切るといったテクニックで、この奏法によって篠笛独特のサウンドを感じられます。その他には首を揺らすことでビブラートのような揺らぎを与える「ユリ」というものもあります。

尺八

尺八は、奈良時代に中国から伝わった縦笛です。当初は雅楽の演奏に用いられていて、今のものより穴が1つ多い6つ穴のものが使用されていたとされます。

江戸時代になると、普化宗という禅宗の修行僧「虚無僧」が修行の際に吹く、宗教音楽として演奏されるようになりました。これは「普化尺八」と呼ばれ、現在の尺八の起源とされています。

宗教楽器であったため、一般の人々が演奏することは長らく禁じられていましたが、明治時代にその風潮は廃れ、音楽を楽しむための楽器として広く演奏されるようになりました。

尺八には一尺八寸(約54cm)をはじめ、一尺六寸管など複数の大きさがありますが、最も一般的なのは名前の由来でもある一尺八寸のものです。

奏法には、指を素早くずらして音程を変える「揺る」や、穴を一瞬押さえてすぐに離す「打つ」などがあります。

尺八は演奏が難しい楽器で、よく「首振り三年ころ八年」と言われます。

これは首を振って演奏できるまでに三年、ころころと音を出せるようになるまで八年と、尺八を習得するには長い年月がかかることを表すことわざです。

実際の難易度は人それぞれ感じ方は違うかもしれませんが、リコーダーのように息を入れれば何かしらの音が鳴るわけではなく、まず音を出すというところにハードルがあるのも、難しさを感じる一つなのではないでしょうか。

和楽器を取り入れたかっこいい曲

藤井 風 『まつり』

藤井風らしい現代的なサウンドと「まつり」というテーマで和を感じるコラボレーション。

篠笛は玉置ひかりという篠笛奏者の方が演奏しています。

和楽器バンド / 千本桜

ギターとドラム、ベースというバンド楽器に加えて、箏と三味線、尺八、さらに和太鼓まで取り入れたバンドです。また、ボーカルは詩吟師範であり、その力強い歌声と和の世界観がかっこいいバンドです。

緑黄色社会『夜祭音頭』

緑黄色社会が開催した対バンイベントライブ「緑黄色夜祭」のために作ったという楽曲。

三味線の音色が取り入れられた、和の雰囲気漂うアレンジが特徴です。ライブで盛り上がること間違いなしの、緑黄色“野菜”をテーマにしたユーモアあふれる一曲です。

MONKEY MAJIK + 吉田兄弟『Change』

吉田兄弟とは、兄弟で活動する津軽三味線演奏者・アーティストです。

伝統的な演奏だけではなく、ポップスのアーティストとも多くのコラボレーションをしており、幅広く三味線の音を継承しています。

Linkin Park『Nobody's Listening』

サンプリングされた尺八の音を使用しています。

Linkin Park との世界観と調和していますね。

MNB48「上方ストロングスタイル」

箏や鼓、三味線、尺八などの和楽器(サンプル音源)が沢山使われた楽曲。お囃子や掛け声なども取り入れられています。

アイドル × 和楽器の調和が面白いです。

和楽器の音を取り入れるには?

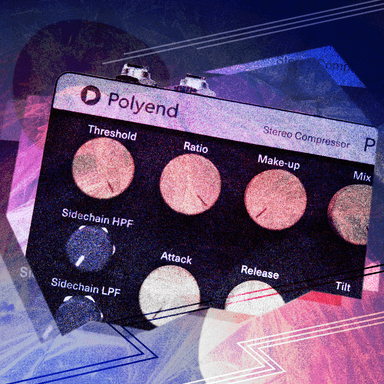

プラグイン音源を使う

Native Instruments「EAST ASIA」

日本、中国、韓国といったアジアの楽器が収録された音源です。

前半でご紹介していた楽器もほとんど網羅しており、尺八、三味線、箏、琵琶、小鼓、長太鼓、鉦が入っています。(篠笛と胡弓は入っていません)

サンプルを使う

Splice

ロイヤリティーフリーのサンプル素材をダウンロードできるサービスです。サブスク制で、一番安いプランで毎月12.99ドルで100クレジット付与され、そのクレジットを利用してサンプルをダウンロードすることができます。

プラグイン音源のように自由度は低いですが、サンプリングとして楽曲に取り入れるには使いやすいでしょう。

ただ、海外のサイトなので、和楽器の中でも特に有名どころの音しか入っていません。

まとめ

以上、今回は代表的な和楽器をご紹介しました。

和楽器が使われる音楽には、祭囃子や雅楽、歌舞伎音楽、宗教音楽など、様々なジャンルがあります。現代ではピアノやギターなどの西洋楽器の方が、身近な存在になってきていますが、お正月の音楽や祭囃子など、ふとした瞬間に日本の古き良き音楽を耳にすることがあります。

こうした音楽で使われる楽器は、やはり日本人として大切にしていきたい魅力があるなと感じました。

また、伝統的な和楽器は、現代の音楽に取り入れることで新たな魅力を生み出すことも可能です。ぜひ皆さんもポップス × 和楽器を取り入れてみてはいかがでしょうか?

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。