制作応援キャンペーン開催中!

制作応援キャンペーン開催中!アナログとデジタルの違い

アナログとは、連続的に変化する値であり、反対にデジタルは段階的に変化する値のことをいいます。

身近な例として、デジタル時計とアナログ時計が挙げられるでしょう。

アナログの場合は連続的に数値が変化していきます。そのため、1秒から2秒へ進む間も連続的に針は動いています。つまり、1秒以下の細かい秒数も全て通過してから2秒へと進んでいるのです。

一方でデジタルは、1秒と2秒の間はありません。1秒の次は2秒へと、段階的な数値で表されます。

アナログデータとデジタルデータの違い

音楽を扱うデータとして、アナログとデジタルにはどのような違いがあるのでしょうか。

アナログデータ

アナログデータとは、音を電気信号(アナログ信号)に変換し、記録したデータのことをいいます。

例えば、アナログ・レコードはアナログデータの代表的な例です。アナログ・レコードにはたくさんの溝が刻まれていますが、この溝には音声の振動を表現したアナログ信号が記録されています。

レコードを再生する際、針をレコードの溝に落とすと、溝の形状に沿って針が振動します。この振動が針を通じて電気信号に変換され、その信号はアンプで増幅され、最終的にスピーカーから音として再生されます。この仕組みによって、レコードに記録された音が再現されるのです。

デジタルデータ

デジタルという言葉の語源は、ラテン語で「指」を意味する「digitus」です。これは「指で数えられる」という意味から派生し、現在では0と1の二進数で表されるデータのことを指します。

現代のコンピューターはデジタル処理で行われるため、パソコン上で音を取り扱う場合も、全てデジタルデータとして処理されます。

一方、自然界に存在する音はアナログ情報です。そのため、パソコンに取り込む際には、アナログ情報 → アナログ信号 → デジタルデータ という流れで変換されます。

アナログ信号からデジタルデータになるまで

それでは、アナログ信号から、どのようにデジタルデータに変換されるのでしょうか?

サンプリング(標本化)

アナログ信号をデジタルデータに起こす場合、サンプリングが行われます。

サンプリングとは、アナログ信号による音の波形を、設定された一定時間の間隔でデータを計測することです。日本語では標本化という意味を持ちます。

サンプリングが行われることにより、連続的であったアナログの数値から、デジタルデータ化することができるのです。

音が数値として記録されることから、複製をしても理論上は音の劣化がありません。

サンプリングの測定のイメージとして、アイロンビーズを思い浮かべると良いでしょう。

下書きする絵は連続的な変化ですが、いざビーズを当てはめていくと近い穴に入れていくことになります。

この穴の間隔が細かい程、より本物に近い再現をすることができます。

アナログ→デジタル例:マイクで歌声を DAW に入力する

アナログの情報をデジタルデータに変換する際の例を見てみましょう。

歌声はアナログ情報です。この歌声をマイクが信号として拾います。このアナログ音声信号が、A/Dコンバータと呼ばれるアナログ信号からデジタル信号に変換する機器によってサンプリングされ、デジタルデータに変換されるのです。

一般的な DTM を行う方の場合、A/Dコンバータの役割はオーディオインターフェイスが担っています。

デジタル→アナログ例:パソコンの音をスピーカーで聴く

次に、デジタルデータからアナログデータへ変換する際の例を見てみましょう。

先の例ではマイクで歌声を DAW に入力しました。

このデータをスピーカーから再生する際に、今度はD/Aコンバータという、デジタル信号からアナログ信号に変換する機器によって処理が行われ、アナログ信号へと変換されます。

このD/Aコンバータも、一般的な DTM を行う方の場合、その役割はオーディオインターフェイスが担っています。

アナログ VS デジタル

アナログのメリデメ

一般的によく挙げられる、アナログのメリットとデメリットをご紹介します。

メリット

- 厚みや温かみを感じる

- デジタルでは再現できない微細な情報が含まれている

- 複製が容易でないため著作権侵害の心配が少ない

デメリット

- 持ち運びや保存に手間がかかる

- 複製しずらい

- ノイズが多い

デジタルのメリデメ

一般的によく挙げられる、デジタルのメリットとデメリットをご紹介します。

メリット

- 劣化しない

- ノイズが少ない

- 保存に場所をとらない

デメリット

- アナログよりも含まれる情報が少ない。(とはいえ、聴覚上では分からない)

- アナログ特有の暖かみが失われる

- 複製が容易のため、著作権侵害のリスクがある

まとめ

今回はアナログとデジタルの違いについてご紹介しました。

アナログは連続的なデータ、デジタルは段階的なデータです。これは音だけではなく、イラストや映像にも同じことが言えます。

例えば、デジタル化されたイラストや映像を拡大していくと、小さな四角(ピクセルと言ます)の集合体になっていることが分りますよね。これはサンプリングされているからです。

アナログとデジタル、それぞれに特長があり、音楽制作では両者をうまく組み合わせることで、より個性的で魅力的なサウンドを生み出せます。

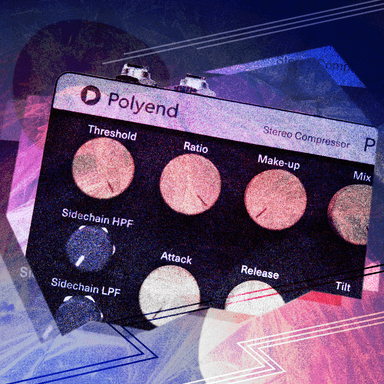

現代ではデジタルが主流ですが、アナログ機材ならではの温かみや質感を取り入れることで、音楽の表現の幅が広がります。例えばアナログ機材を通して録音したり、アナログ回路をシミュレートしたプラグインを活用することで、デジタル環境でもアナログの魅力を取り入れることが可能です。

それぞれの特性を理解し、うまく活用しながら、自分らしい音を追求してみてください!

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。